Когда я был маленький, я тоже учился в школе. Меня вызывали к доске и заставляли отвечать урок, который я чаще всего не учил. Отвечал плохо, заученными фразами, как бы сейчас сказали — академическими клише. Особенно огорчала меня «Родная речь» — как в прямом, так и в переносном смысле этого слова, затем — литература. В прямом — потому, что я заикался, а в переносном — потому, что обыкновенно меня спрашивали, что имел в виду тот или иной знаменитый русский писатель, изобразив в своем романе то-то и то-то… Я пожимал плечами. На что учительница отвечала: «Садись! Два!» Я шел на последнюю парту, вместо меня выходил к доске кто-то другой, и все повторялось по новой. Но позвольте! Кто вам сказал, что Толстой, к примеру, в образе Платона Каратаева дал «обобщенный образ русского народа»? «Это вы так думаете, товарищ автор учебника, — размышлял я, сидя на последней парте, — а вот скажи вы это самому Толстому, еще неизвестно…» В общем, тема довольно избитая — назовем ее «Ожидание и реальность».

Безусловно, у любого художественного произведения есть две стороны, или, по меткому выражению Довлатова, даже три: то, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, и то, что он выразил, сам того не желая. Последнее как раз и относится к области критики, менее всего имеющей отношение к реальности. Однако существует еще одно, четвертое измерение, которое зачастую может оказаться гораздо более значимым в общей правдивой оценке работы того или иного автора: это процесс создания произведения, то самое время, когда рождаются еще не существующие смыслы.

Безусловно, у любого художественного произведения есть две стороны, или, по меткому выражению Довлатова, даже три: то, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, и то, что он выразил, сам того не желая. Последнее как раз и относится к области критики, менее всего имеющей отношение к реальности. Однако существует еще одно, четвертое измерение, которое зачастую может оказаться гораздо более значимым в общей правдивой оценке работы того или иного автора: это процесс создания произведения, то самое время, когда рождаются еще не существующие смыслы.

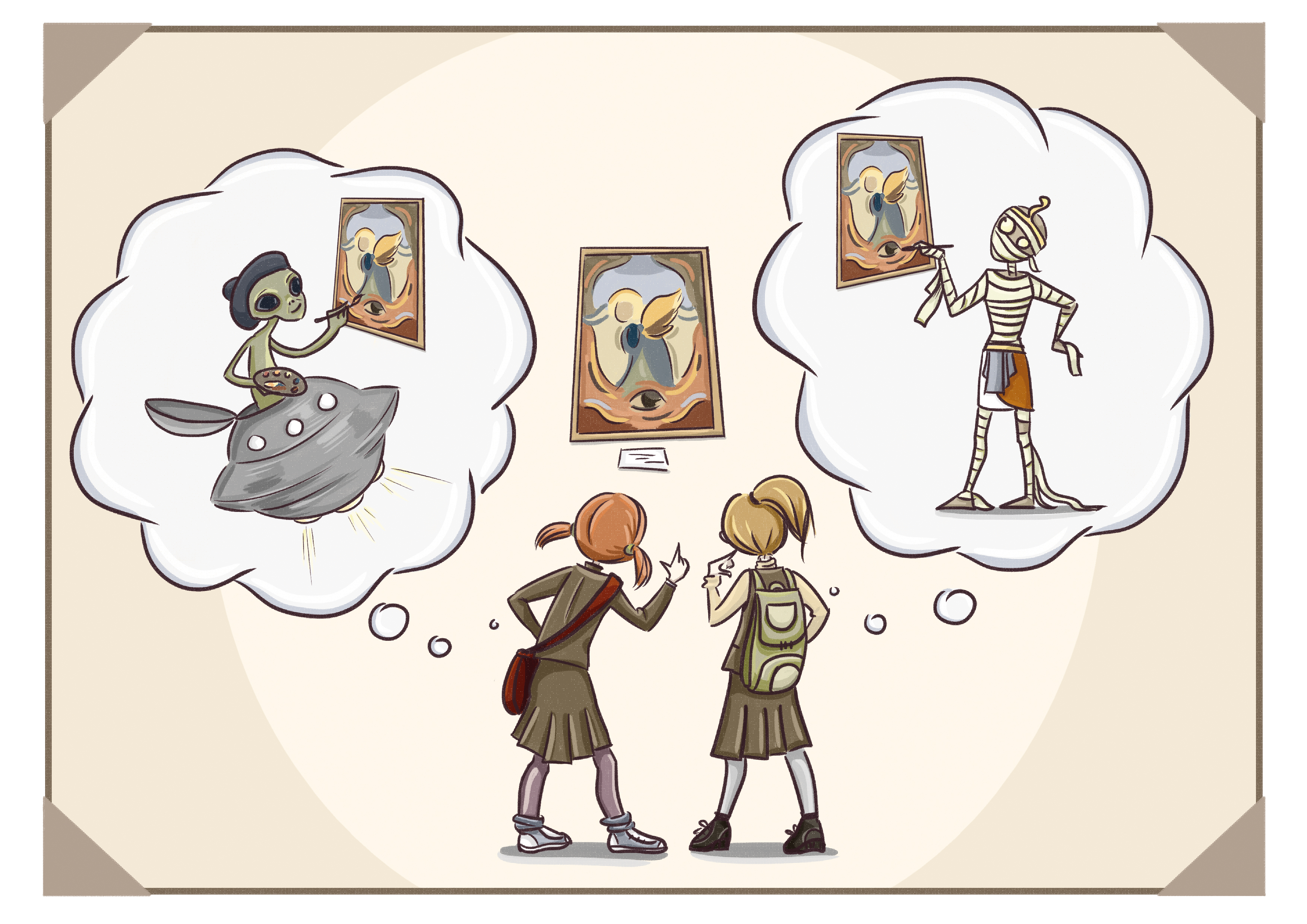

Помню анекдотичный случай. В Третьяковской галерее, в зале древнерусского искусства, висит одна икона; она не выделяется среди прочих ничем, за исключением едва заметной детали. Чуть ниже центра основной композиции, если внимательно присмотреться, можно увидеть необычный артефакт: неизвестно откуда взявшийся перевернутый лик Христа, точнее — часть лица, с одним глазом. Эта необычная деталь почти никогда не обращает на себя внимание посетителей — так органично по цвету она вписана в абсолютно чуждый ей сюжет иконы. Но однажды ее заметили две девушки — по-видимому, школьницы из очередной экскурсионной группы; мне как раз посчастливилось оказаться рядом. Боже! Чего они только не навыдумывали, пытаясь объяснить увиденное, — дошло чуть ли не до влияния «деструктивных практик» на традиционную русскую школу иконописи. Поразмышляв вслух таким образом минут пять, довольные собой старшеклассницы переместились к соседней иконе, но, не найдя там ничего похожего, быстро ретировались. А я задумался: значит, так это все рождается, а потом они расскажут об этом своим детям. Конечно, я утрирую, но кое-что об истинном происхождении художественных произведений знать стоит, хотя бы для того, чтобы не создавать мифов.

В истории с упомянутым артефактом нет ничего удивительного. Это всего лишь наглядный образец одной из граней работы реставратора.

![]()

![]()

Иконы, написанные по всем канонам православной живописи, всегда были уязвимы перед внешним воздействием, особенно раньше, когда не существовало еще электричества и в храмах основным источником освещения были свечи. Света от них не много, а вот копоти и гари — хоть отбавляй. Именно эти продукты горения со временем обильно оседали на поверхности икон. В итоге лет через 100, а то и 50 сюжет, созданный иконописцем, полностью исчезал. Но икону не выбрасывали — не принято; ее, что называется, поновляли, то есть переписывали сюжет заново. Либо поверх писали абсолютно новый, причем располагать его могли уже как угодно относительно предыдущего изображения — хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть вверх ногами, тут как иконописцу будет удобно. И вот представьте, что такая икона спустя столетия попала на стол к реставратору. Сколько раз за все это время ее могли поновлять? Неизвестно. Задача по восстановлению в данном случае всегда сводится к обретению начального сюжета, то есть реставратор должен аккуратно, смывая слой за слоем, добраться до исходного изображения. В процессе этой работы, на финальном этапе, часто обнаруживается полная или частичная утрата оригинала, от которого остался лишь фрагмент — как раз такой, как в нашем случае. Чтобы не утратить художественное произведение целиком, принимается оправданное решение оставить более поздний слой. И никакой мистики. Кстати, обратите внимание: икона подписана дважды.

Подобные артефакты, менее заметные, существуют во множестве картин — их просто нужно уметь увидеть. А увидев — объяснить. Так, переходя от картины к картине, постепенно можно избавиться от ореола романтизма, которым сами художники никогда не наделяли свои работы, относясь к своему творчеству в высшей степени прагматично. Романтизацияхудожественного произведения — это заслуга исключительно зрителя. Пристально вглядываясь в полотна, обращая внимание на технику, в которой работает тот или иной художник, приходишь невольно к мысли о том, что любое искусство возникает в первую очередь из ремесла, подчас довольно кропотливого, а в некоторых моментах даже грубого.

Приглядитесь повнимательнее к портрету Некрасова кисти Крамского. Вы без труда заметите на картине швы и как будто по трафарету вырезанную голову писателя.

Что это? Очередная, на этот раз небрежная, работа реставратора? А вот и нет. Таким невероятным образом художник решил запечатлеть образ еще живого, полного сил поэта. Портрет был начат при жизни писателя — во время болезни, незадолго до его смерти; художник детально проработал голову Некрасова, создал эскиз, а вот изображать его больным, лежащим в постели, тогда не решился.

В итоге нарисовал полноценный поясной портрет, однако лицо Некрасова взято как раз с того самого эскиза, когда он позировал в полулежачем состоянии.

Спустя совсем немного времени, уже после смерти писателя, Иван Николаевич вернулся к мысли о создании другой картины, изображающей Некрасова таким, каким его видел художник на самом деле в последние дни. И вот тут удивительное! Крамской воссоздает по памяти комнату Некрасова, но, по одному ему известной причине, не решается сделать то же с образом писателя (хотя у него есть рисунок с натуры). Он просто вклеивает ранее созданный эскиз головы в новую картину. В итоге зритель видит перед собой поэта, явно переживающего некий недуг, но по лицу вполне здорового и полного сил. Творческая задача решена. Каким способом? С точки зрения Крамского — единственно правильным.

Вообще, Иван Николаевич славился нетрадиционными решениями в области изобразительного искусства. Если не знать доподлинно вышеописанный случай, то историю создания портрета Льва Толстого можно было бы вообще записать в анекдот.

Как известно, Лев Николаевич ужасно не любил позировать, никому и ни при каких обстоятельствах. Однако почитатели его творчества массово требовали «канонизации» писателя. Утверждали — мол, нужно для потомков. И иногда Толстой с этом соглашался — правда, ненадолго. Позировать ему удавалось от силы минут 10–15, после чего писатель уходил. Именно с таким поведением Льва Николаевича столкнулся в 1873 году Иван Николаевич, прибыв в Ясную Поляну для работы над очередным портретом. Остановился художник в соседней деревне. Каждый день, преодолевая несколько верст, Крамской ездил к Толстому, как вспоминают очевидцы, не столько писать портрет, сколько философствовать о Боге, жизни и искусстве. Чтобы ускорить работу художник, как всегда, начал с главного — головы. А вот туловище, покрытое знаменитой блузой, которую шила одна старуха Варвара из яснополянской деревни, Крамской писал у себя, соорудив «чучело» великого русского писателя, набив его сеном и просто подрисовав его к голове гения. Софья Андреевна, жена Льва Николаевича, впоследствии жаловалась: «Левушка совсем на себя не похож, дутый какой-то».

Кстати, если вы думаете, что портрет — это некое обособленное направление в живописи, то вы заблуждаетесь. Портрет так или иначе может присутствовать как элемент композиции в разных жанрах, иногда даже в натюрморте — посмотрите на работы итальянского мастера Джузеппе Арчимбольдо.

В Cуриковском зале Третьяковской галереи находится монументальное полотно «Боярыня Морозова». Вряд ли вы сможете назвать эту картину портретом, пусть и групповым; а зря. Даже если не брать во внимание тот факт, что сам образ главной героини списан полностью с другого человека, то все остальные персонажи имеют своих реальных прототипов — современников художника. Это еще одна особенность работы живописца, о которой мало кто знает: вообразить и нарисовать можно все что угодно, но как только дело доходит до живых образов, художнику крайне важно иметь перед глазами образец — иногда это является решающим фактором в работе. Так, в «Боярыне Морозовой» последним лицом, нарисованным Суриковым на картине, было именно лицо Феодосии Прокофьевны, которое, по уверению автора, никак ему не давалось, ибо постоянно терялось на фоне окружающей толпы. Этот безумный взгляд и заостренные черты лица Василий Иванович увидел случайно у одной начетницы-старообрядки, приехавшей с Урала в Москву; созданный эскиз ее головы затем вошел в окончательный вариант картины. Не меньшего внимания заслуживают и другие истории персонажей суриковских полотен. Об этом пишет в своих воспоминаниях князь Сергей Александрович Щербатов, друг и в некотором роде коллега Василия Ивановича Сурикова.

«До чего увлекательны были его рассказы о добывании им натурщиков для его картин. “Облюбовал я, — рассказывал мне Суриков, — одного школьного учителя, математика, угрюмого, плохо выбритого, с длинным носом, ну точь-в-точь такого, каким я задумал князя Меншикова в изгнании. Хмурый он был, нелюбезный, не легко он мне дался, долго за ним гонялся и как я обрадовался, когда, наконец, уломал его, сдался, наконец, — в один присест накатал Меншикова — прямо с него без изменений”».

«Беспощадно относился Суриков к своим натурщикам… [Рассказывал:] “Усадил я нищего-оборванца в мороз, в снег, полуголого; дрожал он, весь лиловый был от стужи, а это-то и нужно мне было для моего нищего, для “Боярыни Морозовой”, в углу картины, направо. Как мочи уж не станет, я его сивухой потчевать — отогреется и опять сядет в снег…”»

Как видно из вышесказанного, решение творческих задач в живописи может происходить весьма нетривиальными способами. Не стоит удивляться и следующему экстравагантному приему, который использовал в своей повседневной работе Виктор Борисов-Мусатов, чьи картины также находятся в собрании «Третьяковки». Речь идет о классической фотографии.

Неизвестно, как сложилась бы судьба этого художника, если бы у него был в свое время смартфон с 50-мегапиксельной камерой, но одно утверждать можно с уверенностью: до нас его снимки дошли бы вряд ли, ибо, как известно, «рукописи не горят», а файлы имеют свойство пропадать. В саратовском доме-музее Борисова-Мусатова по сей день хранится фотокамера «Кодак», принадлежавшая некогда художнику; ее он использовал не просто как средство фотофиксации создаваемых им живых композиций, а, скорее, как своеобразную кисть, рисующую светом. И в этом нет ничего необычного — как минимум по двум причинам. Во-первых, практически все первые фотографы второй половины XIX века в России были выпускниками Академии художеств. А во-вторых, фотография как область визуального искусства дала возможность многим другим людям, тяготеющим к живописи, но не наделенным от природы способностью рисовать, проявить себя. У Борисова-Мусатова в этом отношении было два козыря: он прекрасно освоил искусство фотографии, будучи при этом талантливым и самобытным художником. В нем одно гармонично дополняло другое.

Неизвестно, как сложилась бы судьба этого художника, если бы у него был в свое время смартфон с 50-мегапиксельной камерой, но одно утверждать можно с уверенностью: до нас его снимки дошли бы вряд ли, ибо, как известно, «рукописи не горят», а файлы имеют свойство пропадать. В саратовском доме-музее Борисова-Мусатова по сей день хранится фотокамера «Кодак», принадлежавшая некогда художнику; ее он использовал не просто как средство фотофиксации создаваемых им живых композиций, а, скорее, как своеобразную кисть, рисующую светом. И в этом нет ничего необычного — как минимум по двум причинам. Во-первых, практически все первые фотографы второй половины XIX века в России были выпускниками Академии художеств. А во-вторых, фотография как область визуального искусства дала возможность многим другим людям, тяготеющим к живописи, но не наделенным от природы способностью рисовать, проявить себя. У Борисова-Мусатова в этом отношении было два козыря: он прекрасно освоил искусство фотографии, будучи при этом талантливым и самобытным художником. В нем одно гармонично дополняло другое.

Но даже в то время подобный симбиоз не был нововведением. Еще за 100 лет до этого, примерно в середине XVIII века, итальянский художник Джованни Антонио Каналь, известный как Каналетто (а до него Леонардо да Винчи в XV), для создания своих пейзажей часто использовал камеру-обскуру, предшественницу фотоаппарата. Правда, в том случае новомодная техника служила скорее способом усовершенствования конечного результата работы, нежели, как у Борисова-Мусатова, вариацией на тему (его картины ни в коем случае не являются калькой с фотографий). И то и другое — самостоятельные работы, выполненные в разных жанрах и средах. Остается лишь сожалеть о том, что в настоящий момент экспонируются картины Виктора Эльпидифоровича без оригинальных снимков, что сделало бы последние своеобразным ключом к пониманию творческого пути художника.

Рождение замысла любой картины — это, как правило, личное эмоциональное, зачастую мимолетное, впечатление автора. Повлиять на это может все что угодно: звук, взгляд, запах, вид… Например, такой, как из окна съемной квартиры на Арбате. Помните? Знаменитый «Московский дворик». В 1877 году Василий Дмитриевич Поленов переехал в Москву и, как многие его современники, был ненадолго озадачен поиском жилья. В одной из квартир, которую он осматривал, из окна ему открылся изумительный вид, впоследствии ставший с его легкой руки хрестоматийным и одним из самых тиражируемых в России. Сотрудники Третьяковской галереи в зале Поленова неслучайно повесили «Московский дворик» и его же картину «Бабушкин сад» рядом, таким образом, чтобы зритель сам смог провести невольную параллель между двумя этими работами — ну вдруг догадается…

До наших дней дошел точный адрес «бабушкиного сада», за забором которого и располагался знаменитый «московский дворик»: дом Баумгартен, угол Трубниковского и Дурновского переулков на Арбате.

Порой в уже созревший авторский замысел произведения вклинивается случай, носящий подчас совершенно конкретные фамилию, имя и отчество. Например, такую, как Савицкий Константин Аполлонович.

Художник замечательный во всех отношениях, но малоизвестный, а знать его стоило бы. Хотя бы потому, что именно он явился невольным соавтором как минимум двух шедевров русской классической школы живописи.

Художник замечательный во всех отношениях, но малоизвестный, а знать его стоило бы. Хотя бы потому, что именно он явился невольным соавтором как минимум двух шедевров русской классической школы живописи.

Картина Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу», наверное, самая известная работа, созданная в соавторстве с Константином Аполлоновичем. В свое время Савицкий подсказал Шишкину сюжет будущего полотна, тем самым разнообразив пейзаж, который без дружеского вмешательства так и остался бы «одним из…» в ряду многих похожих. Мишки уже присутствовали на предварительных авторских набросках к будущей картине, и как только работа над ней была начата, Шишкин пригласил Константина Аполлоновича принять непосредственное участие в ее создании: нарисовать медвежье семейство. После чего оба художника поставили свои подписи на полотне.

А вот дальше произошел совсем неприятный и не очень понятный инцидент. Павел Михайлович Третьяков, приобретя шедевр, посчитал нужным стереть подпись Савицкого с картины, чем нанес глубочайшее оскорбление Шишкину, считавшего Константина Аполлоновича, своего друга, полноправным соавтором работы. Почему так поступил Третьяков? Видимо, потому, что покупал он картину у Ивана Ивановича и за его подписью, а автограф Савицкого, как говорят, появился уже после заключенной сделки… Тем не менее, нынешние посетители Третьяковской галереи и сейчас могут без особого труда в левом нижнем углу куртины «Утро в сосновом лесу» увидеть темное пятно на месте некогда подписи Савицкого; это своего рода тоже «подпись», только Третьякова, который скипидаром собственноручно стер фамилию Константина Аполлоновича.

А вот дальше произошел совсем неприятный и не очень понятный инцидент. Павел Михайлович Третьяков, приобретя шедевр, посчитал нужным стереть подпись Савицкого с картины, чем нанес глубочайшее оскорбление Шишкину, считавшего Константина Аполлоновича, своего друга, полноправным соавтором работы. Почему так поступил Третьяков? Видимо, потому, что покупал он картину у Ивана Ивановича и за его подписью, а автограф Савицкого, как говорят, появился уже после заключенной сделки… Тем не менее, нынешние посетители Третьяковской галереи и сейчас могут без особого труда в левом нижнем углу куртины «Утро в сосновом лесу» увидеть темное пятно на месте некогда подписи Савицкого; это своего рода тоже «подпись», только Третьякова, который скипидаром собственноручно стер фамилию Константина Аполлоновича.

Историю же появления другого шедевра с участием Савицкого в своих воспоминаниях так описывает Илья Репин:

«Сосед мой по мастерской, программист-вольнослушатель К. А. Савицкий, был особенно общителен и большой затейник по части прогулок и всяких исканий новизны впечатлений.

— А, Репин, я тебя давно ловлю, — кладя руку на мое плечо, торопился он. — Поедем завтра на этюды по Неве, до Усть-Ижоры.

— Ой, вот застаешь врасплох, — уклоняюсь я, — я вовсе не думал ездить так далеко… И этюдник мой надо привести в порядок для такого путешествия, у меня все в развале…

… утром мы уже бурлили по Неве, и я был в несказанном восхищении от красот берегов и от чистого воздуха; погода была чудесная…

— Однако что это там движется сюда? — спрашиваю я у Савицкого. — Вот то темное, сальное какое-то, коричневое пятно, что это ползет на наше солнце?

— А! Это бурлаки бечевой тянут барку; браво, какие типы! Вот увидишь, сейчас подойдут ближе, стоит взглянуть.

Я никогда еще не был на большой судоходной реке и в Петербурге, на Неве, ни разу не замечал этих чудищ “бурлаков”…

Приблизились. О боже, зачем же они такие грязные, оборванные? У одного разорванная штанина по земле волочится и голое колено сверкает, у других локти повылезли, некоторые без шапок; рубахи-то, рубахи! Истлевшие — не узнать розового ситца, висящего на них полосами, и не разобрать даже ни цвета, ни материи, из которой они сделаны…

— Вот невероятная картина! — кричу я Савицкому. — Никто не поверит!»

Спустя 147 лет посетители Русского музея в Санкт-Петербурге не только продолжают в это верить, но и по-прежнему искренне восхищаются картиной «Бурлаки на Волге», которой вполне могло и не случиться, если бы Константин Аполлонович был менее настойчив и общителен в то солнечное утро много лет назад. Вскоре после описанных событий Репин совершает большое путешествие на Волгу, где уже основательно и скрупулезно начинает работать над будущей картиной, создавая эскиз за эскизом, тщательно зарисовывая образы местных бурлаков; со многими из них художник крепко подружился.

Павлу Третьякову завершенная картина не досталась — ее приобрел великий князь Владимир Александрович Романов сразу после Всемирной выставки в Вене, где она получила в 1873 году бронзовую медаль. Повесил ее князь в бильярдной Владимирского дворца. Не музей, конечно… Но и «Третьяковке» досталась не малая доля наследства Ильи Ефимовича Репина. С Павлом Михайловичем у художника отношения складывались порой очень непросто, да и не только у него одного. Со многими живописцами Третьяков время от времени ссорился по весьма серьезному поводу — из-за картин, своих картин! Дело в том, что галерея была частным владением и картины в ее коллекцию приобретались братьями за очень немаленькие деньги. Чтобы понять, насколько значительны были эти суммы, достаточно привести один пример: картина Михаила Васильевича Нестерова «Пустынник» была приобретена Третьяковым за 500 рублей. На эти деньги молодой художник три месяца путешествовал по Европе в поисках новых впечатлений. А уже упоминавшаяся «Боярыня Морозова» стоила Павлу Михайловичу 25 тысяч рублей. Поэтому совершенно справедливо, что Третьяков считал приобретенные им картины абсолютной и неопровержимой своей собственностью, в чем иногда с ним не вполне были согласны авторы полотен. Доходило до абсурда.

Однажды Репин в отсутствие Павла Михайловича явился в галерею с этюдником, чтобы, как он выразился, «немного тронуть краской тут и там несколько картин». Сотрудники музея были озадачены.

— Вы не беспокойтесь. Я говорил с Павлом Михайловичем о поправке лица на картине «Не ждали». Он знает, что я собираюсь сделать.

В тот день одной картиной дело не ограничилось. Репин внес существенные изменения в образ царя на картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», переписав лицо Ивана IV, а также «прибавил пыли» на картине «Крестный ход в Курской губернии», да так, что замазал весь задний план. Когда Третьяков, вернувшись, увидел эти изменения, негодованию его не было предела. «Испорчены картины! Пропали картины!» — ворчал Павел Михайлович.

Доподлинно известно еще об одном случае редактирования уже готовой и купленной картины. Это знаменитые «Богатыри» кисти Виктора Васнецова. Вот как об этом вспоминает один из первых сотрудников галереи, работавший еще при Третьякове, — Николай Андреевич Мудрогель:

«Исправлял также Виктор Михайлович и картину “Богатыри”. Когда картина была у нас повешена, ему что-то не понравилось в лице Добрыни Никитича. А Добрыню он писал с себя. Однажды приходит с красками, просит принести лесенку. Мы принесли лесенку.

— И еще принесите зеркало.

Я принес и зеркало, и Виктор Михайлович начал поправлять лицо Добрыни, поминутно заглядывая в зеркало на свое лицо».

Вообще, история с исправлениями, редактированием и переписыванием картин заслуживает отдельной статьи; это особая тема, крайне интересная, изучая которую в очередной раз приходишь к тому, с чего мы начинали: искусство всегда вторично, а смыслы — как правило, мнение зрителя, которое может не совпадать с точкой зрения автора. На первом месте в любом деле всегда мастерство и ремесло, и живопись здесь не исключение. Нужно вам по просьбе заказчика на картине вместо натурщицы изобразить его жену — будьте любезны! Крамской мастерски вписал лицо Елены Андреевны — жены Сергея Михайловича Третьякова, брата Павла Михайловича, — в женский образ на картине «Лунная ночь». Или переписать позу княжны Таракановой, как это сделал на одноименном своем полотне Константин Дмитриевич Флавицкий; приглядитесь, под определенным углом видно проступающую сквозь слой краски третью руку, находящуюся в другом положении.

Вообще, история с исправлениями, редактированием и переписыванием картин заслуживает отдельной статьи; это особая тема, крайне интересная, изучая которую в очередной раз приходишь к тому, с чего мы начинали: искусство всегда вторично, а смыслы — как правило, мнение зрителя, которое может не совпадать с точкой зрения автора. На первом месте в любом деле всегда мастерство и ремесло, и живопись здесь не исключение. Нужно вам по просьбе заказчика на картине вместо натурщицы изобразить его жену — будьте любезны! Крамской мастерски вписал лицо Елены Андреевны — жены Сергея Михайловича Третьякова, брата Павла Михайловича, — в женский образ на картине «Лунная ночь». Или переписать позу княжны Таракановой, как это сделал на одноименном своем полотне Константин Дмитриевич Флавицкий; приглядитесь, под определенным углом видно проступающую сквозь слой краски третью руку, находящуюся в другом положении.

Случается так, что мастерство художника с годами уходит — сказывается возраст, а картина, созданная много лет назад, нуждается в срочном исправлении; был такой случай…

Но об этом я предлагаю прочитать вам самим — в официальном блоге Третьяковской галереи (найдете много историй, заслуживающих вашего внимания).

И не забывайте ходить в музеи!

Что почитать:

- Николай Андреевич Мудрогель «Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее»

- Илья Ефимович Репин «Далекое близкое»

- Василий Григорьевич Перов «Рассказы художника»

- Михаил Васильевич Нестеров «Давние дни»

- князь Сергей Александрович Щербатов «Художник в ушедшей России»

текст: Н. Поляков

иллюстрации: Ю. Сиротинина